Los escalones de la entrada están vacíos. Los grandes ventanales muestran un espacio deshabitado, con las puertas corredizas cerradas. La enorme construcción se alza en un silencio escalofriante, como un monstruo solitario. La Facultad de Información y Comunicación (FIC) no parece la misma.

Una estudiante de periodismo durante la pandemia

Martes 26 de mayo, 9.30 horas de la mañana. La alarma suena tres veces antes de apagarla. En el espejo del baño veo mi reflejo, tengo unas pequeñas bolsas debajo de los ojos y el pelo desordenado. Suena el microondas, está pronto el café para el desayuno. En la mesa de la cocina la computadora ya está encendida.

Como si estuviéramos en una partida y al tirar los dados cayéramos en el casillero de “vuelva al inicio”, todos tuvimos que adaptarnos a una dinámica virtual. A las 10 horas comienza la clase de Sala de Redacción, materia correspondiente a la carrera de Comunicación. Algunas cámaras prendidas muestran a las profesoras y los colaboradores, y al inicio, le enseñan a otro profesor cómo compartir pantalla. “¿Ahí están viendo?”, pregunta.

De los 30 participantes de la clase, sólo nueve tenemos la cámara encendida. Puedo ver una parte del torso y la cara de las personas; funcionan como una pequeña ventana a la privacidad de cada uno.

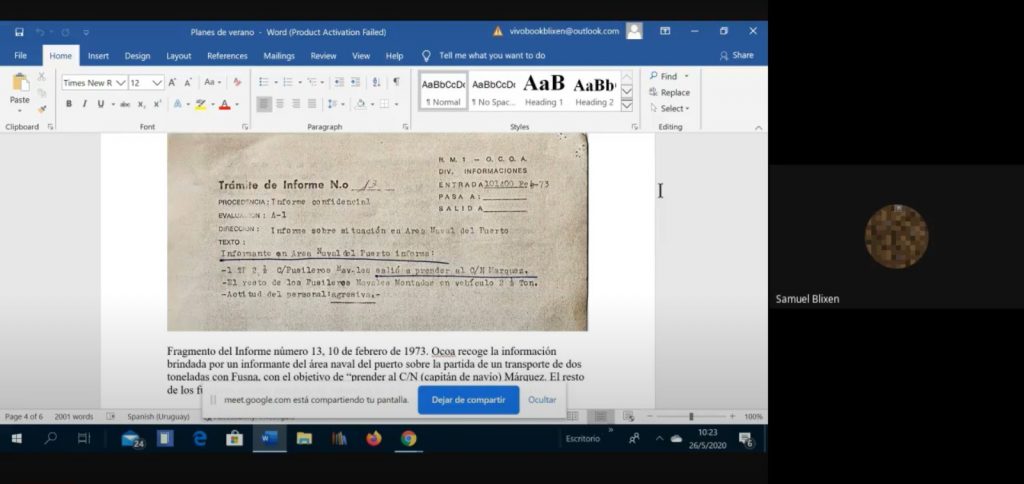

Captura de pantalla de clase de Sala de Redacción

A partir de establecida la emergencia sanitaria por los primeros casos de la Covid-19 en Uruguay, el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, tomó una serie de medidas para prevenir el contagio del virus. Las clases presenciales fueron suspendidas en todos los centros del país y se planteó una educación a distancia para, por lo pronto, el primer semestre del año.

La clase continúa y Samuel explica el tema del día: la reconstrucción de hechos a través de documentos y de entrevistas con los involucrados. El diálogo fluido de la presencialidad se hace más difícil y las intervenciones se convierten en una especie de monólogos frente a la cámara de la computadora. El encuentro, como todos los martes y los viernes, dura dos horas y treinta minutos, finaliza a las 12.30 del mediodía.

La nueva rutina

Como ya venía ocurriendo en gran parte del mundo, desde el 13 de marzo Uruguay se encuentra en una nueva situación: una pausa prolongada que nos protege de un mal mayor. Lo que antes parecía un deseo -llegar al fin de semana y descansar en casa- ahora se convirtió en una realidad impuesta, y la frase “Quedate en casa” pasó a ser el lema de estos tiempos.

A partir del descubrimiento de los primeros casos de la covid-19, el gobierno uruguayo tomó una serie de medidas para todos los ciudadanos del país: el uso obligatorio de tapabocas en locales de venta así como en medios de transporte, la cuarentena voluntaria, el retorno de algunas actividades laborales, la implementación del seguro de desempleo parcial especial, los planes de alimentación. Debido a la pandemia, para una gran parte de la población los días transcurren frente a una pantalla y el teletrabajo se convirtió en la modalidad laboral de muchos. El aire libre se transformó en algo preciado, pero también riesgoso. Esta nueva realidad nos afectó a todos los uruguayos; niños, adultos, trabajadores, estudiantes.

Me cambio y armo la mochila para salir. Llevo un frasquito con alcohol en spray. Tomo la libreta de apuntes junto con la lapicera y la campera, y antes de abrir la puerta de casa me coloco el tapabocas: un rectángulo de tela que se convirtió en un elemento indispensable, casi como una parte más de nuestra fisonomía.

El día está un poco nublado y fresco. El escaso sol que se cuela entre las nubes pasajeras calienta tenuemente las calles. Enfrente, una señora cuelga la ropa recién lavada en su balcón y observa el escaso movimiento de la cuadra. Los transeúntes que caminan por las veredas, cada uno sumergido en su mundo, usan barbijo.

Veo a dos personas conversar, una está dentro de su casa sin salir y la otra, alejada, usa tapaboca. Las típicas charlas casuales de vecinos ya dejaron de ser tan típicas, y el beso que tanto nos caracteriza a los uruguayos es casi un crimen en esta nueva realidad.

El tránsito en la avenida Agraciada es fluido, aunque menor que el usual. En la parada de Agraciada y Tapes hay más de nueve personas. Pasa el 427 con destino “Portones” y la gente se acumula para subir, sin respetar la distancia requerida. Luego, circula el 137 con destino “Plaza España” y me subo. En el pasillo del vehículo se encuentra un vendedor ambulante que le ofrece a los pasajeros gomitas masticables: “Uno por 20 pesos, tres por 50 pesos” dice, pero nadie le compra. Los asientos dobles son ocupados sólo por una persona, como un acuerdo tácito de que esa debe ser la distribución. Los nuevos pasajeros que suben buscan asientos libres, y si no los hay, algunos prefieren ir parados.

La parada del Palacio Legislativo se encuentra casi vacía. Sube un señor que viste una campera de jean y usa las mangas como si fueran guantes. Intenta tocar lo menos posible del ómnibus y hace equilibrio hasta llegar a uno de los primeros lugares, los únicos que estaban disponibles. Más atrás una mujer se pone alcohol en gel y el olor llega hasta el fondo, donde me encuentro sentada. En el recorrido suben pocos pasajeros. Me bajo en la parada de Magallanes y 18 de Julio.

La nueva normalidad en la calle

Los bancos de la plaza “De los bomberos” están ocupados en su mayoría por gente en situación de calle; algunos duermen y otros ven hacia adelante con la mirada perdida. Dos señoras mayores se sientan a conversar, una se baja el barbijo para rascarse la nariz y parece no percibir que eso podría contagiarla. Los techitos verdes de la plaza están cerrados, sólo un hombre exhibe su mercadería al público.

Las mesas del bar “La Papoñita” respetan las medidas de distancia y pocas personas se encuentran sentadas. Los locales por la avenida 18 de Julio tienen carteles en los que comunican al público el nuevo horario y las normativas para ingresar. Un cartel en la puerta corrediza del local de “Saúl” les indica a los clientes que “queda prohibido ingresar al local sin tapaboca”.

En la esquina de 18 de Julio y Vázquez un joven vende barbijos de tnt verdes, los expone en una caja de cartón con un “$25” dibujado con marcador negro. Frente a la escalinata del Ministerio de Desarrollo Social dos hombres conversan y toman mate al costado de su puesto: venden riñoneras, gorros, morrales, entre otros productos. Me acerco para consultarles cómo les afectó esta nueva realidad en su trabajo. Con la voz áspera, como quien grita fuerte y queda afónico, uno de ellos me dice que “está bravísima la cosa. Hay movimiento de gente, pero no hay movimiento de plata”. Sus palabras tienen un dejo de molestia, cuenta que por esta nueva realidad se quedó sin trabajo y se asoció a su compañero porque “está complicado conseguir laburo ahora”.

Desde un cuarto piso de un edificio sobre la galería “Del Virrey”, se ve la avenida. Enfrente, en el local de “El Clon”, un guardia de seguridad les toma la temperatura corporal a las personas que ingresan y utiliza un dispositivo que se coloca sobre la frente. Más hacia Wilson Ferreira Aldunate un hombre grita “torta, torta fritas”. Su voz se mezcla con el sonido del tránsito, viste un delantal naranja y con guantes maneja la pinza para sujetar los productos. Como un típico paisaje de invierno, es uno de los tantos carritos que se ven por 18 de Julio; su presencia demuestra que algunas costumbres no se pierden -incluso en la pandemia-.

La peatonal Sarandí está casi vacía, sólo se ven portafolios, trajes y carteras. Las pocas personas que circulan van con la mirada gacha y a paso rápido hacia su destino, pareciera que hasta el contacto visual pudiera contagiar el virus. A pesar de que no transita ningún turista, los vendedores ambulantes exponen su arte al público.

No hay estudiantes

Son las 16.30 horas. En el ómnibus 117 con destino “Punta Carretas” nadie toma mate. En los asientos triples del fondo se encuentran dos personas sentadas pero con un espacio de por medio. La explanada de la Facultad de Derecho está deshabitada, sin vida estudiantil.

Me bajo en la parada de la avenida Gonzalo Ramírez y Jackson que normalmente está atiborrada de estudiantes, pero ahora permanece desolada -al igual que las entradas de los distintos edificios universitarios-. De la misma manera que la Facultad de Economía, las puertas de la FIC están cerradas aunque algunas actividades se han retomado, con nuevos horarios: entrega de documentación en Bedelía, además de préstamos y devoluciones en medios técnicos y biblioteca. Los tres servicios requieren agendar previamente fecha y hora.

Los escalones de la entrada están vacíos. A través de los ventanales se ve el lobby del edificio, donde no hay nadie. Se percibe que hace tiempo no hay gente que pase por el lugar. El típico movimiento de estudiantes que entran y salen fue suplantado por la quietud. La enorme construcción se alza en un silencio escalofriante, como un monstruo solitario. La FIC no parece la misma.