“La propiedad de la tierra siempre es un problema”, afirma el historiador Nicolás Duffau en diálogo con Sala de Redacción. Este diagnóstico resuena en el presente con el debate en torno a la compra de la Estancia María Dolores en el departamento de Florida, que el Instituto Nacional de Colonización (INC) realizó en mayo por 32,5 millones de dólares y que fue observada por el Tribunal de Cuentas el 25 de junio (ver recuadro).

En cuanto se anunció, la adquisición del campo de 4.404 hectáreas para producción lechera enfrentó duras críticas. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) evaluó en un comunicado que la medida aumentaría el gasto público y el déficit fiscal, en lugar de promover la inversión privada y el desarrollo productivo. El senador colorado Pedro Bordaberry, en entrevista con el programa radial Así nos va, cuestionó la conveniencia de la operación, señaló problemas de aptitud del campo para los fines propuestos y advirtió sobre posibles inconvenientes jurídicos y constitucionales.

Por su parte, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, dijo a En Perspectiva que las políticas de colonización están consignadas en el programa del Frente Amplio (FA), que incluye el fortalecimiento del INC como herramienta para facilitar el acceso a la tierra con énfasis en mujeres y jóvenes rurales. En el documento “Prioridades para gobernar Uruguay”, que el FA presentó durante la campaña electoral, propone específicamente “otorgar 25 mil hectáreas para productores lecheros”. El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó en mayo, cuando se inició la polémica, que es una contraposición de “formas de entender la realidad” y una disputa de hace “75 años”.

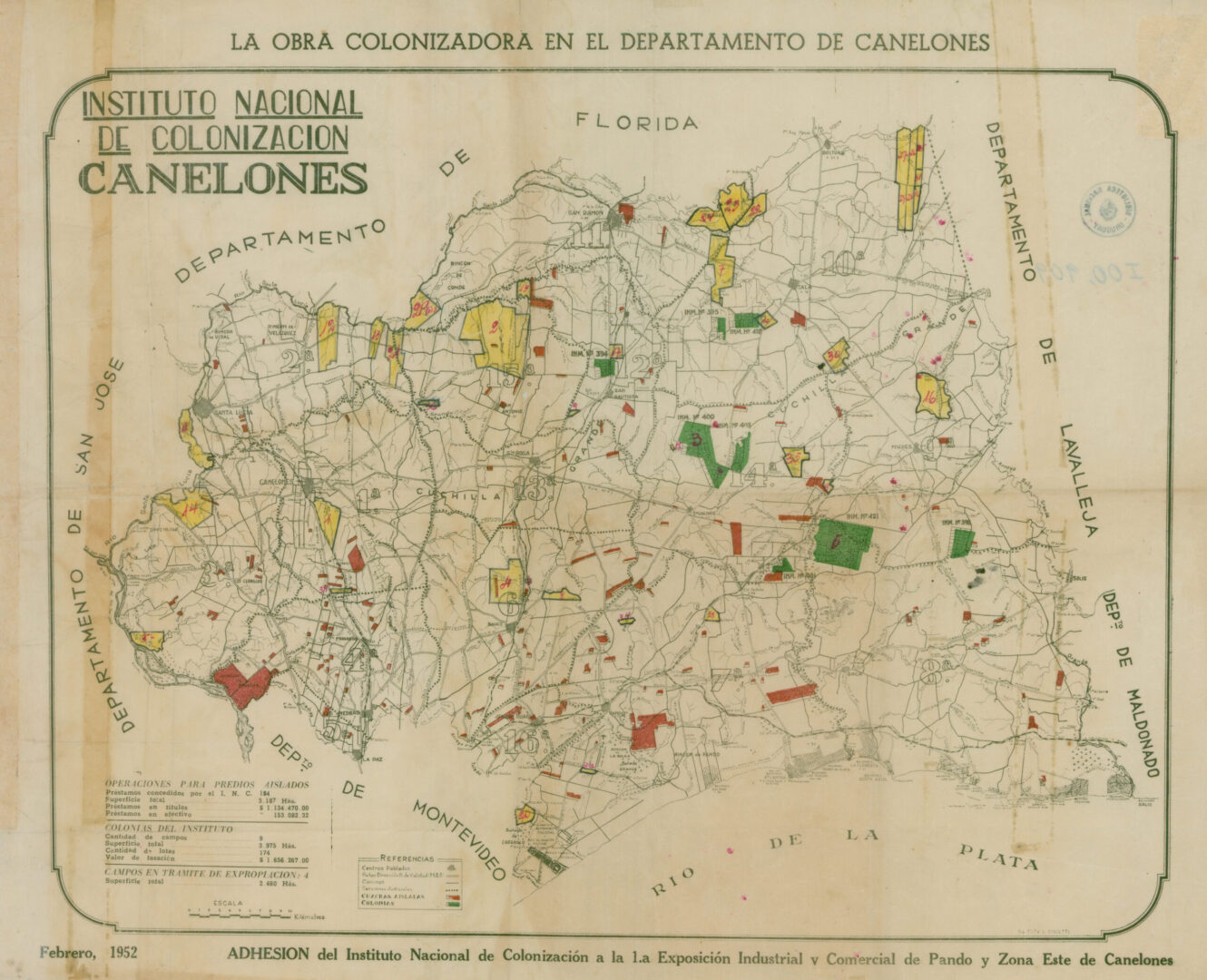

El INC es un ente autónomo estatal encargado de promover “una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural”, según define su misión, determinada en la Ley N°11.029. Creado en 1948, el instituto adquiere tierras, ya sea por compra directa, expropiación u otros instrumentos previstos en la ley, para adjudicarlas a colonos bajo dos modalidades principales: como propietarios o como arrendatarios.

Duffau explicó que el origen del problema de la tierra se puede rastrear incluso en los inicios de la historia independiente del Uruguay. Con la caída de las colonias españolas y tras la Convención Preliminar de Paz, el naciente Estado uruguayo pasaría a ser propietario de la mayor parte del territorio que lo conforma hasta hoy. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, “el Estado va a hacer renuncias fiscales, es decir, va a renunciar a sus tierras, se las va a vender a particulares, las va a utilizar para pagar favores políticos o para dejarlas en garantía por los préstamos que va contrayendo”, detalló. La necesidad de recursos y la debilidad del poder central durante ese siglo fue determinante. Según el historiador, “el funcionamiento de la administración pública precisa de recursos. Esos recursos no existen en un Estado débil y en guerra permanente, entonces la tierra va a ser un bien de cambio para obtener divisas frescas”.

Las consecuencias de este proceso de enajenación fueron muy significativas. En 1830, según registros del entonces ministro de Hacienda, Juan María Pérez, el 85% del territorio era tierra pública, citó Duffau. Para 1876, cuando entró en vigor el primer Código Rural, solo quedaba un 15% en manos del Estado.

Este proceso de privatización de tierras públicas generó debates que atravesaron todo el espectro político. “El problema de la tierra atraviesa a todos los partidos”, enfatizó Duffau. “Aparecen aquellos que advierten que para el Estado, en realidad, renunciar a su tierra es también una política de empobrecimiento”, señaló. Ya en 1826, el gobierno de las Provincias Unidas había votado una ley de enfiteusis, “una especie de alquiler, una institución romana milenaria en la cual el Estado mantiene todas sus tierras, pero se las da en alquiler a particulares que pagan un canon anual según lo que producen”, aclaró el historiador, quien acotó que la norma no tuvo una aplicación exitosa.

Además, durante el siglo XIX el derecho a la propiedad en sí tuvo que atravesar un proceso de arquitectura legal y política para poder ejercerse de manera ordenada. “Estaba lleno de estancias con límite difuso”, explicó el historiador, y aclaró que aunque “todos los propietarios sabían dónde terminaba y dónde finalizaba su estancia”, en la práctica “en muchos casos, avanzaban sobre territorios de vecinos y sobre tierras fiscales”. Esta situación llevó a que en la segunda mitad del siglo XIX se crearan distintas comisiones de tierra que intentaban regular la propiedad y “poner orden” en la distribución territorial.

En 1871 se fundó la ARU que, según Duffau, fue “el instrumento intelectual para promover la privatización de las tierras”, aunque señaló que algunos de sus miembros eran “estancieros progresistas” que tenían también “ideas de colonización”.

El batllismo como impulsor de la reforma agraria

“La idea de la propiedad social de la tierra en Uruguay es una discusión que en términos políticos de posibilidades la impulsó el batllismo”, afirmó en conversación con Sdr Agustín Juncal, sociólogo y doctor en historia especializado en estudios sociales agrarios en Uruguay. Tal como relató Juncal, la fracción del Partido Colorado liderada por José Batlle y Ordóñez comenzó a impulsar políticas de colonización desde 1905, primero con una comisión asesora que funcionó hasta 1922, y luego a través de la creación de la Sección Fomento y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay (1923-1947).

Para comprender el origen ideológico del INC es necesario entender qué representaba el batllismo durante la primera mitad del siglo XX. “Si yo lo tuviera que definir desde el presente, capaz que siendo anacrónico, diría que es una corriente de izquierda, estatista, partidaria de la defensa del bien social y de la justicia social”, caracterizó Duffau. “A la izquierda del batllismo no había nada, estaba el precipicio”, afirmó.

Duffau relató que en 1905, José Serrato, ministro de Hacienda de Batlle y Ordóñez, propuso readecuar la contribución inmobiliaria. La propuesta desató “una tormenta política enorme” y provocó “por primera vez la intervención pública de los grupos propiamente rurales”, como la ARU y la Federación Rural, que se opusieron al planteo. “En realidad las propuestas del batllismo de reforma de las alícuotas que paga la contribución inmobiliaria, eran mínimas”, aclaró. Sin embargo, “se habla de que el Estado avanza o quiere destruir la propiedad privada”, comparó, y añadió que “el propio Batlle, citando a [el anarquista Pierre-Joseph] Proudhon” llegó a decir en el Parlamento que “la propiedad es un robo”, aunque aclaró que era “más bien un juego retórico”.

Duffau y Juncal coinciden en que el economista liberal estadounidense Henry George fue una inspiración intelectual esencial para el batllismo en sus planteos con respecto a la tierra. “Dado que el Estado resolvió renunciar a sus tierras, George propone buscar algún mecanismo para tratar de no perder recursos”, explicó Duffau. La solución del economista era cobrar la contribución inmobiliaria, “quedarse con una parte de la renta que generan los establecimientos productivos rurales”. Esta propuesta del Impuesto Simple sobre la Tierra tuvo impacto a nivel mundial: “Van a surgir en distintos lugares del mundo partidos que se dicen georgistas”, explicó Duffau, quien mencionó casos en Argentina, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra. Recordó además que en Uruguay, aunque no hubo un partido georgista, “Manuel Herrera y Obes hace un alegato georgista en 1913”.

El debate sobre reforma agraria no era monopolio del batllismo. “Todos los partidos tenían al menos una propuesta sobre este tema, que realmente era un problema muy preocupante para la política uruguaya”, señaló Juncal. Dentro del Partido Nacional, por ejemplo, convivían posturas diversas: el herrerismo, “más ligado a la Federación Rural y a la Asociación Rural”, defendía que “el Estado no debía intervenir”, mientras que el nacionalismo independiente mostraba “una postura un poco más transigente”.

Entre 1944 y 1947 funcionó en el Senado la Comisión Especial de Reforma Agraria, liderada por el batllista César Mayo Gutiérrez. “La expresión ‘reforma agraria’ se utiliza habitualmente en la región, pero cuando llega el momento de ponerle el nombre oficial, lo cambian por colonización”, observó Juncal.

Una muestra de la proximidad entre las ideas de fracciones del Partido Colorado y del Partido Nacional en este tema es que los dos ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca durante la presidencia del colorado Juan José de Amézaga (1943-1947) fueron Gustavo Gallinal y Arturo González Vidart, integrantes del Partido Nacional Independiente, quienes “consideraban que el Estado debía tener una política de colonización”. Incluso González Vidart había presentado un proyecto de colonización en 1929.

Un hito fundamental, según Juncal, fue el Primer Congreso Nacional de la Colonización, realizado en Paysandú entre el 19 y el 22 de mayo de 1945. “Fue organizado por la Comisión Nacional de Fomento Rural pero además asistieron instituciones del Estado, la Universidad de la República, los ministerios… fue un congreso muy amplio”, detalló.

En el contexto de estos debates fue que se creó el INC en 1948, durante la presidencia de Luis Batlle Berres, en medio de la “segunda ola de reformas batllistas”. La nueva institución incorporó una innovación fundamental: además de los colonos propietarios que existían desde el Banco Hipotecario, creó la figura de colonos arrendatarios, donde el Estado es el dueño de la tierra y el usufructo es de los colonos.

“Los olvidados de los olvidados”

Juncal identificó en la sensibilidad social uno de los principales motivos detrás de la creación del INC. “Los arrendamientos eran muy caros, además los arrendatarios eran desalojados porque no podían cumplir con los contratos”, dijo . Esta situación generaba un círculo vicioso que obstaculizaba las mejoras productivas: “El arrendatario, cuando va a un campo, no hace inversiones porque ¿para qué vas a invertir en un lugar del que te vas a ir?”.

Ante esto, el INC ofrece contratos de mayor plazo. De acuerdo con Juncal, “la ventaja que le da al arrendatario es la estabilidad, le da contratos de diez años, entonces la persona puede hacer una inversión por lo menos mínima porque tiene un horizonte”.

Otro problema acuciante eran los rancheríos, asentamientos donde vivían las familias de los trabajadores rurales. “Los estancieros contratan solo a los peones, pero no vive la familia allí, la familia vivía en lo que llaman los rancheríos, fuera de la estancia”, describió Juncal. Esta separación entre lugar de trabajo y residencia familiar dificultaba la habitabilidad del medio rural. “Se generaba un montón de dificultades para las mujeres, que vivían ahí pero no tenían una fuente de trabajo”, señaló. Además estas familias sufrían la falta de acceso a vivienda y a educación, mientras que atravesaban una situación de salarios sumergidos. Según Juncal, estas personas eran “los olvidados de los olvidados” en la época.

El INC intentó abordar quirúrgicamente esta situación a través de la “Colonización Dirigida”, un experimento que se centró en dos rancheríos: Lares y Machado. “Realizan un estudio sobre cómo vivía esa gente y hacen un experimento de una colonia con esa población”, aunque explicó que esta experiencia “se va a cortar cuando cambia el gobierno”, en 1958.

La función social de la tierra como particularidad uruguaya

Según Juncal, el INC desarrolló un modelo distintivo en América Latina. A diferencia de las reformas agrarias implementadas en países como Perú o Chile, donde se entregaba la tierra en propiedad privada individual a los campesinos, Uruguay optó por mantener en muchos casos al Estado como propietario.

“Si vos le das la tierra en propiedad al colono, dentro de diez años generás problemas económicos”, explicó Juncal, “hacés lo contrario a lo que querías generar, ponés de vuelta la tierra en el mercado privado”.

Esta particularidad se refleja en las restricciones que enfrentan los colonos propietarios que, en caso de querer vender, lo tienen que hacer con “alguien que cumpla con el perfil de colono” y se debe contar con autorización del directorio del INC.

Del fundamento productivo al fundamento social: vigencia de la colonización

Durante gran parte del siglo XX, el estancamiento de la producción ganadera uruguaya fue uno de los argumentos centrales para justificar políticas de reforma agraria, incluso “la discusión del INC estuvo atravesada por este tema”, señaló Juncal. La modernización del agro a partir de los años 70 y el posterior boom agrícola transformarían la realidad productiva del campo uruguayo y, por lo tanto, también los términos en que se daría el debate sobre la tierra.

Los años 60 y principios de los 70 marcaron el último momento de efervescencia en las propuestas de reforma agraria. Wilson Ferreira Aldunate, quien fue ministro de Ganadería y Agricultura entre 1963 y 1967, presentó un proyecto ambicioso que proponía la limitación de la propiedad: “no podías tener más de 2.500 hectáreas”, detalló Juncal. Era “un proyecto sumamente interesante”, con “una mirada liberal, puesta que los colonos fueran propietarios”, explicó.

“El batllismo pierde fuerza, después del 58 queda muy disminuido en sus propuestas”, observó Juncal sobre el principal impulsor histórico de estas políticas. Según Duffau, el ascenso de Jorge Batlle en la segunda mitad de los años 60 transformó al Partido Colorado “en un partido neoliberal en términos económicos”, alejándolo de sus posturas históricas sobre la propiedad social de la tierra.

En 1971, el recién creado Frente Amplio también presentó su programa de reforma agraria, en un contexto marcado por las movilizaciones de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) y la acción del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. “Es un momento muy complejo”, recordó Juncal, donde confluían las propuestas de los partidos tradicionales con nuevas formas de movilización social.

Sin embargo, ninguno de estos proyectos llegó a discutirse en profundidad. La dictadura interrumpió abruptamente estos debates. Durante ese período (1973-1985), apenas ingresaron 25.000 hectáreas al INC. Fue “un período muy particular de la historia política donde obviamente no hubo posibilidades para determinadas movilizaciones, como hubo en los 60”, señaló Juncal.

Con el retorno de la democracia hubo un breve resurgimiento del tema. “En el 84, por ejemplo, en el programa del Partido Nacional, aparece la idea de reforma agraria. Aparece también en el Frente Amplio, pero no en el Partido Colorado”, apuntó, marcando una diferencia significativa con las décadas anteriores, cuando el batllismo lideraba estas propuestas. Pero este resurgimiento fue efímero. “Yo te diría que después del 89 no tenés más discusión sobre reforma agraria en Uruguay”, afirmó Juncal.

Para el historiador la transformación productiva del agro uruguayo cambió la perspectiva a futuro sobre el rol del INC. “El argumento de la reforma agraria en pro de mejorar la productividad se cayó”, dijo Juncal. La revolución verde de los años 70 a nivel mundial, y particularmente para Uruguay el boom agrícola, “sobre todo a partir del 2003″, modificaron uno de los pilares históricos del debate: la necesidad de redistribuir la tierra para hacerla más productiva.

Sin embargo, Juncal consideró que la vigencia del INC se sostiene en su fundamento social. “Hay un argumento vinculado a la igualdad, es decir, a lo social”, explicó. Este argumento, que fue central también en la discusión original del instituto, mantiene su relevancia porque apunta a “darle posibilidades a quienes no pueden acceder a la tierra mediante las dos formas tradicionales, que es heredar el campo o tener los medios para comprarlo”, dijo.

Juncal apuntó datos sobre la estructura social del agro que respaldan esta preocupación. “El agro uruguayo es un ámbito donde el trabajo asalariado tiene una centralidad muy fuerte. En términos relativos los asalariados pasaron de ser el 55% aproximadamente en 1985 a ser el 65% del trabajo agrario en 2011”.

Paralelamente, la producción familiar se sigue debilitando. “Los que son grandes son cada vez más grandes y los que son medianos o más pequeños son cada vez más pequeños. Desaparecen esos productores”, describió el historiador. Esta dinámica tiene consecuencias que van más allá de lo económico y que son las mismas que justificaron la creación del INC a mediados del siglo XX: “La producción familiar está vinculada a que haya escuelas, a la vivienda, a la discusión de la población en el medio rural”, concluyó.